ソーシャルスキルを高める「見る・聞く・待つ」のトレーニング

ソーシャルスキルとは、集団行動をとったり人間関係を構築したりする上で必要な技能のことです。

具体的には、授業や集団活動へ上手に参加する「学習態勢」、友達や大人と円滑にコミュニケーションをとる「コミュニケーション」、友達をつくり、関係を維持したりする「仲間関係」などを指します。

このようにソーシャルスキルは家庭や学校生活における大人との関係の中で、そして子ども同士の関係の中で育っていくものです。

しかし、必要なスキルが年齢相応に備わらず、社会生活でつまずいてしまう子がいます。

そうした子ども一人ひとりの特性を踏まえながらソーシャルスキルを指導していくことで、適切な行動や上手な人との関わりが身につき、社会生活をスムーズに送ることができるようになります。

こうしたスキルを身につけるトレーニングを「ソーシャルスキルトレーニング」といいます。

ソーシャルスキルトレーニングの事例

では、具体的にどのように進めていくのでしょうか。

今回は、小学生のお子さんを対象としたソーシャルスキルトレーニングの例をご紹介します。

トレーニングの内容は様々なものがありますが、今回は、「見る・聞く・待つ」をねらいとしたトレーニングです。

ソーシャルスキルトレーニングのはじめ方

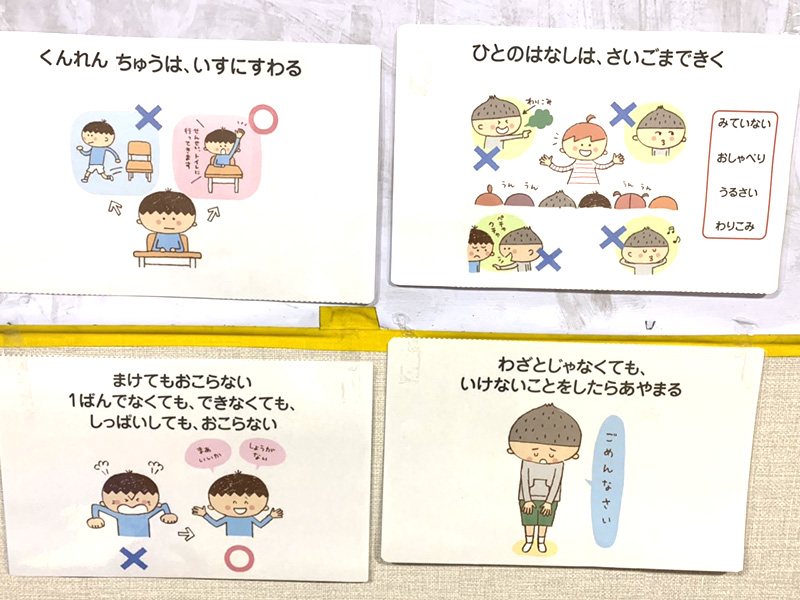

- まず1番はじめにトレーニング時のルールを全員で確認します。

①訓練中は椅子に座る

②人の話を最後まで聞く

③負けても怒らない1番でなくてもできなくても失敗しても怒らない

④わざとじゃなくてもいけないことをしたら謝る

以上の4つを確認し、常に子どもの目に入るところに提示します。

「見る・聞く・待つ」をねらいにしたトレーニング

「見る・聞く・待つ」はソーシャルスキルの「学習態勢」の領域に分類されます。

この3つのスキルを身につけられるトレーニングの例をご紹介します。

ソーシャルスキルトレーニングの例①「じゃんけんぽん・ぽん」

「じゃんけんぽん・ぽん」のルール

「負けてください」「勝ってください」「あいこにしてください」の指示をよく聞き、指示通りになるように後出しじゃんけんをします。

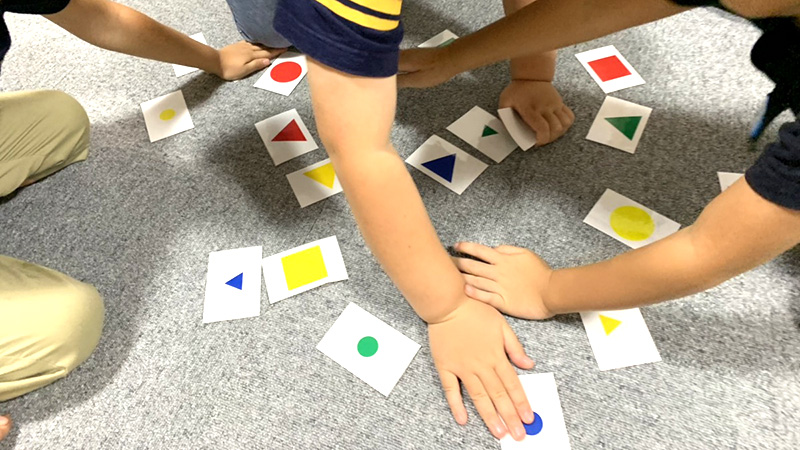

ソーシャルスキルトレーニングの例②よく聞くカルタ

「よく聞くカルタ」のルール

3つのヒントをよく聞いて、ヒントをすべて聞き終わったら絵札を取ります。

『よく聞くカルタ』は、レベルを分けて複数回行うこともできます。

例えば、1回戦目は「形」のカルタとします。

「小さな」「赤い」「丸」などと3つのヒントをよく聞いて取ります。

「大きな」「青い」「三角」などと紛らわしいものも含まれているため、「聞く」意識を高めることができます。

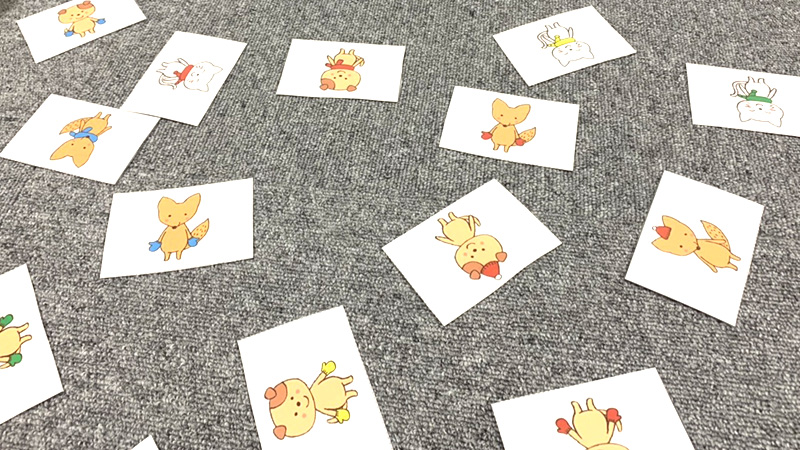

2回戦目は、「動物」などレベルアップした内容のカルタにします。

「赤い」「マフラーをまいた」「イヌ」と情報量が多いヒントにレベルアップです。

覚える言葉を難しくしたことで、更によく耳を澄ませて聞くことができます。

『よく聞くカルタ』では、勝敗ではなく、お子さん一人ひとりの「できた」「○枚取れた!」という満足感を大切にします。

ソーシャルスキルトレーニングで大切なポイント

ソーシャルスキルトレーニングでは、毎回ねらいを明確にし、勝ち負けではなくできたところに注目することを大切にして取り組んでいます。

ヴィストカレッジでは、お子さんが楽しながら学校や社会で必要となるスキルを学べるよう支援をしています。

随時見学や体験を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。